Principessa donna Maria Rosa Pignagnoli in Capece Minutolo di Canosa

Circolo Carlista Generale Borges – Regno di Napoli 9 febbraio alle ore 13:53 · R.I.P. Annunciamo con profonda tristezza la morte della principessa donna Maria Rosa Pignagnoli in Capece Minutolo di Canosa, madre del principe don Ernesto Capece Minutolo di Canosa, amico del nostro circolo. Al principe don Ernesto le più sentite condoglianze.

Chiesa di Santa Maria Assunta di Costantinopoli di Bellavista dedicata ad Adelaide e Clotilde Capece Minutolo dei Principi di Canosa

E’ stata costruita per volontà di Adelaide e Clotilde della nobile famiglia Capece Minutolo, che nel 1860 ottennero da re Francesco II un suolo in località Bellavista ed un contributo per offrire agli abitanti della zona un luogo di culto che mancava un piccolo tempio che costituisce un punto di riferimento del periodo ottocentesco a Napoli, custodisce un meraviglioso organo settecentesco, statue lignee ed opere di scuola caravaggesca.. La fabbrica fu finita in 4 anni e le sue spese intaccarono duramente il patrimonio delle due devote sorelle che avevano affiancato alla chiesa due ali, destinate l’una a scuola e abitazioni per i poveri, l’altra all’affitto per periodo estivo. Morta Clotilde nel 1902, l’immobile fu ereditato dal nipote Ernesto del Balzo che nel 1921 donò la sola chiesa all’Ordine di Malta da cui passò, dieci anni dopo, alla Curia napoletana. Lo stile architettonico adottato fu un gotico molto essenziale, di impronta nordica, ed il progetto fu redatto in Germania da un architetto il cui nome ci resta sconosciuto.

La facciata, affiancata da due contrafforti, termina a capanna ed è articolata da tre archi acuti che inquadrano bifore, portale e rosone. All’interno, ad una navata con due campate coperte a vela ed abside pentagonale, trionfano archi acuti e linee semplici. Il neo-gotico prevale nell’altare maggiore, marmoreo e con pitture a fondo d’oro, e nell’arredo ligneo, dal pulpito ai battenti di destra ai coretti, ma spesso le figure scolpite contrastano con la struttura in quanto piuttosto ispirate allo stile rinascimentale. Del tutto secondo questo stile è invece l’altare ligneo di sinistra, col Compianto di Cristo morto, nel paliotto, e la Resurrezione, l’Incredulità di San Tommaso, l’Apparizione alla Maddalenae e la Trasfigurazione, intagliati nei pannelli alle pareti. Le sorelle Capece Minutolo erano dedite ad opere pie ma anche all’arte e si sono voluti attribuire a loro questi intagli che, però in molti punti mostrano la presenza sicura di un maestro col quale esse forse collaborarono. Certo di mano loro sono le pitture poste alle pareti e sugli altari, ispirate o copiate da originali del ‘500 e ‘600. Alcune recano la sigla MINTOL, da sciogliere appunto in Minutolo. Da notare, in alto nell’abside, la figura femminile distesa, scolpita in marmo nel terzo quarto del secolo scorso, sepolcro della madre delle fondatrici.

E’ diventata parrocchia nel 1932 ed è stata affidata prima all’ordine di Malta e poi ai Padri Vocazionisti, che la reggono ancora oggi.

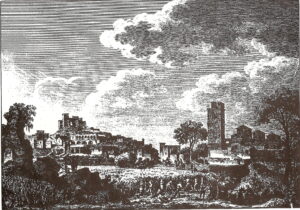

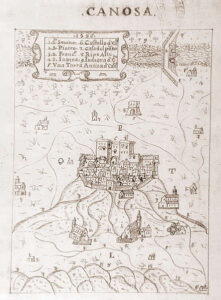

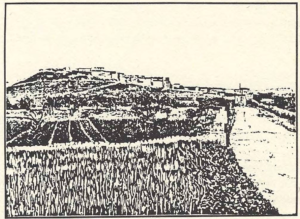

Foto antiche del Castello di Canosa

Resti del castello di Canosa oggi

Dell’antichissimo castello di Canosa rimangono solo qualche rudere, due disegni e un ricordo. I ruderi sono quelli delle due torri quadrate e del muro che le unisce. Due tracce sono visibili: un’antichissima costituita da maestosi blocchi di pietra ed una medioevale, sottoposta,. nel tempo, a diversi rifacimenti, costituita da tufi cozzigni. I disegni sono quelli del De Prez. Essi risalgono alla fine del ‘700 e sono stati pubblicati dall’abate francese Richard de Saint Non nel suo “Viaggio nel Regno di Napoli. Sono molto noti. il castello, purtroppo è solo un piccolo particolare di due vaste composizioni architettoniche che sintetizzano un po’ tutta Canosa. Anche se non manca una descrizione fatta nel verbale di acquisizione di Canosa da parte dei Capece Minutolo -ma è una descrizione che ci sembra non organica- il tutto è troppo poco per ricostruire con sufficiente fedeltà quello che i canosini hanno sempre chiamato il “castello”. Le sue origini si perdono nella notte dei tempi. Si trattava inizialmente della rocca, della “cittadella”, costruita dai primi abitanti della zona. Poi la rocca divenne acropoli e sulle rovine fu edificato il castello. Non sappiamo quando, anche perché ci sembra che in diverse occasioni le mura della città -di fronte alle quali si fermarono Annibale e Luigi d’Ungheria siano state confuse con le mura del castello. E’ certo, però, che una roccaforte al tempo della calata dei barbari già esisteva. Il castello aveva certamente dei muri di cinta poderosi, capaci, almeno nella loro iniziale costruzione, di resistere a ogni attacco; un portone indubbiamente maestoso; un cortile con un pozzo e con il riparo per il corpo di guardia. Nel cortile, negli ultimi tempi, sorgeva “il palazzo” baronaIe al cui primo piano si accedeva attraverso una grande scalinata. La costruzione del palazzo sarebbe avvenuta dopo che il castello subì gravi danni nel corso del terremoto del 1659. Sarebbero rimasti in piedi soltanto le torri, le mura perimetrali ed un certo numero di ambienti. Sull’area distrutta, utilizzando anche alcuni degli ambienti superstiti, sarebbe sorto, appunto, il palazzo baronale. In precedenza -lo abbiamo di volta in volta accennato- per i Longobardi, che l’avevano ulteriormente fortificato, il castello era stato una residenza regolamentare; per i Normanni, che lo avevano ancora ampliato, uno dei caposaldi, con Bovino e Deliceto, di una loro linea di difesa. Nei saloni del castello di Canosa Si incontrarono nel·1089 i figli di Roberto il Guiscardo; Boemonndo e Ruggero, per cercare di superare i contrasti che allora li dividevano. Mantenuto in piena efficenza durante la dominazione sveva, si dice che Federico Il abbia soggiornato nel castello mentre veniva costruito Castel del Monte. Per gli Angioini fu, inizialmente, soprattutto una prigione. Ma nel 1271 fu ristrutturato, sotto Carlo d’Angiò, da Pietro d’Angicourt e nel 1294 fu assegnato da Carlo Il a Maria, figlia di Boemondo IV, come residenza. Sembra sia stato parzialmente ricostruito e quindi utilizzato dagli Aragonesi per essere poi disattivato e, quindi, diroccato, come si è detto, dal terremoto del 1659. Si dice che fosse ornato da 40 statue dedicate ad ognuno dei soldati martiri uccisi sotto Licinio Valerio Liciniano e dai quali prese il nome. Si dice anche che fosse collegato, mediante una strada o cunicolo sotterraneo con Canne ovvero con la fortezza di Castel S. Angelo. Da qui la stessa strada o cunicolo raggiungeva la zona dove sarebbe sorto Castel del Monte. Di tale cunicolo si trovò una traccia nel 1962 sulla variante alla statale 98. Personalmente abbiamo sentito parlare anche di un collegamento tra il castello e l’area di Giove Toro e cioè di una galleria sotterranea che dall’alto della collina immetteva poi nella pianura. Lasciato in completo abbandono dopo il trasferimento dei Capece Minutolo a Napoli, il terremoto del 1856 provocò il crollo di quello che era stato “il castello”. Nessuno si preoccupò di salvare quello che poteva essere salvato, nessuno si interessò, all’infuori dei saccheggiatori, di recuperare tra le rovine quanto poteva essere recuperato. Un secolo dopo, nel 1956, il castello o, meglio, la sua area, fu venduta al Comune di Canosa.

Raccolta iconografica del principe di Canosa

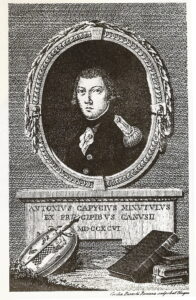

1796 Incisone di Cecilia Bianchi

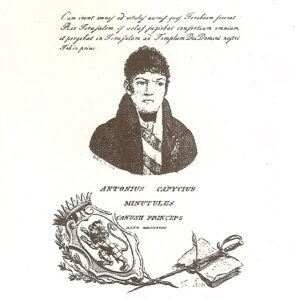

Pregevole incisione di Cecilia Bianchi, romana. È inserita a sinistra del frontespizio de L’Utilità della Monarchia nella stato civile. Orazione diretta contro i Novatori del Secolo di Antonio Capece Minutolo dei Principi di Canosa, Accademico Forte, e fra i Sinceri dell’Arcadia Reale Isocrate Larissio. Dedicata all’Eminentiss. cardinal di S. Chiesa Stefano Borgia.

E recitata nell’Adunanza generale di essi Accademici tenuta al dì 5 Giugno del 1796, Napoli, 1796.

L’immagine è racchiusa in cornice ovale su base rettangolare su cui la scritta: antonius capycius minutulus ex principibus canusii mdccxcvi, e reca in basso, sulla sinistra uno scudo con lo stemma dei Capece Minutolo su cui è poggiata una spada e sulla destra alcuni libri, riferimenti evidenti al casato e alle qualità di cavaliere e di studioso del Canosa. L’incisione fu riprodotta per la prima volta dal Croce nell’Album celebrativo del Centenario della Repubblica Partenopea in SILVIO VITALE, Il principe di Canosa e l’Epistola contro Piero Colletta, Napoli Berisio, 1969.

Lo stemma, che nell’incisione appare semplificato, è, in araldica, “di rosso, al leone di vaio, con testa, coda e zampe d’oro”.

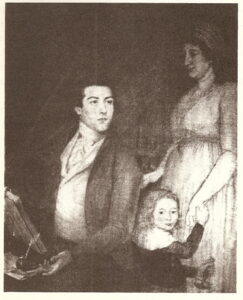

Ritratto del Canosa con moglie e figlio Olio su tela forse di Angelica Kauffman del 1798

Nel dipinto il Canosa è ritratto, con la moglie Teresa Galluccio dei duchi di Toro e col figlio Fabrizio, seduto al tavolo di lavoro mentre poggia la destra su un libro e stende la sinistra in un gesto di eloquio. La moglie gli è accanto in piedi e tiene per mano il figlioletto che impugna uno spadino. Sullo sfondo un tendaggio e scaffalature di libri. Di ottima fattura il quadro, attribuibile alla pittrice di Corte Angelica Kauffmann, famosa ritrattista di scuola neoclassica, dà al Canosa un atteggiamento ispirato. Notevole l’idealizzazione del personaggio. (Collez. priv. Capece Minutolo).

Nota: Il Canosa, nel 1821, ad un anno dalla morte della Galluccio, sposò in seconde nozze Anna Orselli da Pisa, dalla quale ebbe due figlie e un figlio. Morta la seconda moglie nel 1836, ebbe compagna e forse moglie Teresa Gabellini che lo assistette amorevolmente fino alla fine dei suoi giorni.

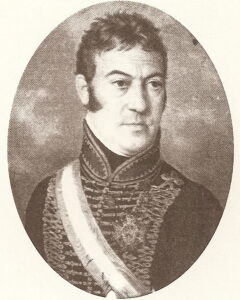

1830 Litografia su disegno di G. Micheli

Canosa in abito militare nell’atto di scrivere. Il disegno, evidentemente tracciato direttamente sulla pietra litografica, una volta stampato risultò rovesciato: la fascia va da sinistra a destra e la mano che scrive è quella sinistra. (Collez. privata)

1835 Tempera

Miniatura del Canosa in abiti civili (Collez. priv. Capece Minutolo). Dovette essere eseguita all’epoca della pubblicazione del “Ritratto” di A. M. Ricci.

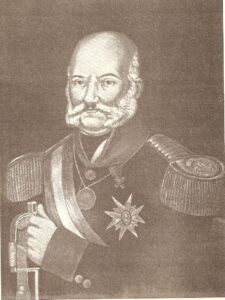

Olio su tela del 1835

Grande ritratto del Canosa in uniforme militare (Collez. priv. Capece Minutolo).

Medaglia 1833

Al recto l’immagine del Canosa in divisa militare contornata dalla scritta Antonio Minutolo Capecio Principi Canusii.

Al verso la scritta HIC FIDE IMMOBILI IN LEGITTIMA PRINCIPUM IURA IN IISDEM SCRIPTO ET MANU ADSERENDIS VINDICANDIS NEMINI SECUNDUS INCANUIT IDEMQ. IN GRATIA VEL UTILITATE PERCIPIENDA POSTREMUS OMNIUM EXSTITUT. A. MDCCCXXXIII (Qui è raffigurato con fede incorrotta nei legittimi diritti del prìncipe, negli scritti come nelle opere, a nessuno secondo nella difesa e nella rivendicazione, tale invecchiò, ultimo tra tutti nel ricevere privilegio o compensi). In giro serpente che si morde la coda.

Fu coniata in omaggio al Canosa e si trova riprodotta in Eduardo Ricciardi, Medaglie del Regno delle Due Sicilie (1735 – 1861), Napoli, 1930.

Litografia del 1830

Il Canosa in abito civile. Pubblicata in Cesare Spellanzon, Storia del Risorgimento e dell’unità d’Italia, vol. I, pag. 746. (Raccolta iconografica degli Uffizi, Firenze).

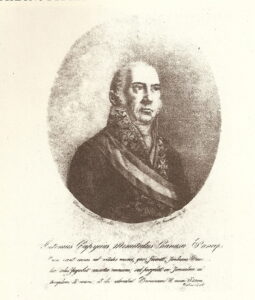

Litografia di Gervasoni e C.

su disegno di Daniele Del Re (1830), conservata al Museo di San Martino, Napoli.

Il Canosa in uniforme di Consigliere di Stato. In basso la scritta Antonius Capycius Minutulus Canusii Princeps. Pedissequa la frase cum irent omnes ad vitulos aureos, quos fecerat Jeroboam Rex… Hic solus fugiebat consortia omnium, sed pergebat in Jerusalem ad Templum Domini, et ibi adorabat Dominum Deum Istrael Tobias 1.5 et 6.

Tempera del 1830 in uniforme di Ministro

Il Canosa è ritratto in uniforme di Ministro di Stato decorato della Gran Croce della Concezione Immacolata e relativa fascia. Poggia la destra su alcuni libri e la sinistra sull’elsa della spada. Sullo sfondo alla sua destra un busto di Ferdinando I.

Tempera del 1830

Incisione di Bosi 1818

È inserita a sinistra del frontespizio del libro In confutazione degli errori storici e politici da Luigi Angeloni esposti contro sua Maestà l’Arciduchessa Maria Carolina D’Austria Defunta Regina di Napoli. Epistola di un amico della verità ad uno storico italiano rispettabilissimo, Marsiglia, 1831 (L’incisione è pertanto di tredici anni anteriore alla data di pubblicazione del libro). In testa la scritta: Cum irent omnes ad vitulos aureos quos Jeroboam Rex Jerusalem is solus fugiebat consortium omnium, et pergebat in Jerusalem ad Templum Dei Domini nostri. Tob. In princ.(Mentre tutti accorrevano dai vitelli d’oro che aveva fatti Jeroboan re di Gerusalemme, egli soltanto fuggiva il consorzio umano e andava a Gerusalemme nel Tempio di Dio Nostro Signore). Al centro l’immagine particolarmente corrucciata del Canosa e la scritta Antonius Capycius Minutulus Canusii Princeps, Anno MDCCCXVIII. In basso lo stemma semplificato dei Capece Minutolo, la spada, la penna e il libro aperto. L’immagine del solo volto è stata pubblicata in Luigi Bulferetti, La Restaurazione, p.448, ne La Storia d’Italia coordinata da Nino Valeri, Torino, Utet, 1959.

Busto in marmo successivo al 1815

Il Canosa è rappresentato in abito civile con la Gran Croce conferitagli da Ferdinando VII (Collez. priv. Capece Minutolo).

Ritratto come Ministro di Polizia 1815

Ritratto risalente al breve periodo in cui il Canosa ricoprì per la prima volta la carica di Ministro di Polizia (dopo il 1815). L’Autore gli ha posto nella mano destra, a scopo identificatorio, una lettera a lui indirizzata, mentre la sinistra sorregge la spada. L’espressione è meno intensa del precedente, ma serena e decisa. Gran Croce e fascia conferitegli da Ferdinando VII di Spagna sono in piena evidenza. (Collez. priv. Capece Minutolo).

Miniatura a tempera successiva al 1815

Ritratto certamente posteriore alla missione del Canosa presso Ferdinando VII per perorare la causa della restaurazione della dinastia borbonica a Napoli contro le pretese di Gioacchino Murat. Il Canosa è raffigurato in abito militare, decorato della Gran Croce della Concezione Immacolata, concessagli dal monarca spagnolo «in premio del suo decisivo attaccamento alla Casa di Borbone» e «della sua inimicia a tutti coloro che si dicono Bonapartisti» (da Walter Maturi, Il Principe di Canosa, Firenze, 1944, pag. 141) con relativa fascia celeste-bianco-celeste. (Collez. priv. Capece Minutolo). L’immagine ben rappresenta il carattere risolutivo e volitivo del personaggio. In tutti i ritratti successivi il Canosa è raffigurato con questa onorificenza cui teneva moltissimo.

Olio su tela di Angelica Kauffman 1798

Particolare dell’olio su tela di Angelica Kauffman (1798), inserito in Le Immagini della Memoria, di Antonella Grippo, Napoli, Controcorrente, 2000, pag. 155.

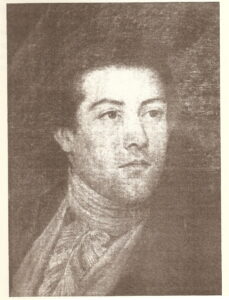

Miniatura a tempera eseguita tra il 1795 ed il 1796

Miniatura a tempera 1795-1796

È una delle prime immagini del Canosa, databile tra il 1795 e il 1796, epoca in cui il giovane aristocratico napoletano, dopo aver compiuti approfonditi studi di teologia, filosofia, storia e diritto, sulla scorta della letteratura latina e greca, nonché riflettendo sulle opere più recenti degli scrittori d’Oltralpe, dà alle stampe le prime sue opere. (Collez. priv. Capece Minutolo)

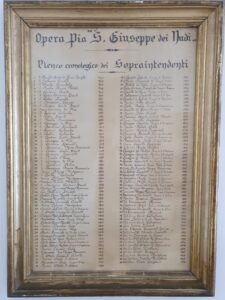

Opera Pia "S. Giuseppe dei Nudi" - Nudus eram et cooperuistis me -

Elenco cronologico dei benefattori perché il ricordo che vennero incontro al dolore ed alle sofferenze non si affiovolisca mai nel tempo.

Incarico di Sovraintendenti al :

nr. 35 Antonio Capece Minutolo Principe di Canosa nel 1797;

nr. 43 Antonio Capece Minutolo Principe di Canosa nel 1805;

Un pomeriggio di studi alla Fondazione Real Monte Manso di Scala sulla riscoperta di una “nuova” Cappella Capece Minutolo nel duomo di Napoli

Martedì 15 aprile 2025, nella cappella della Fondazione Real Monte Manso di Scala in Napoli, ha avuto luogo la conferenza Riscoprire il patrimonio. Una “nuova” Cappella Capece Minutolo nel Duomo di Napoli organizzata dalla Fondazione in collaborazione con la Bibliotheca Hertziana-Max-Planck-Institut für Kunstgeschichte di Roma, il Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche dell’Università degli Studi di Napoli Federico II e con il patrocinio del Console Onorario della Repubblica Federale di Germania. Il pomeriggio di studi, che è servito ad accendere i riflettori sulla riscoperta di una cappella quattrocentesca dimenticata a Napoli e a promuovere una gestione che ne consenta la riqualificazione e la riapertura al pubblico, ha visto la partecipazione fattiva di Cavalieri della Delegazione di Napoli e Campania del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio. La conferenza è stata anche un’occasione per riflettere sul complesso contesto topografico della Cattedrale e sulla necessità di valorizzare questo straordinario patrimonio.

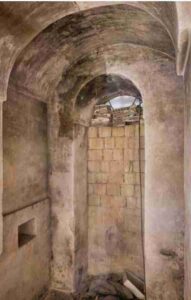

Il tesoro nascosto, murata e dimenticata, è ancora sorprendentemente intatta nel livello inferiore della celebre Cappella Capece Minutolo nel duomo di Napoli, con l’altare e un affresco raffigurante la Vergine Annunziata sopravvissuti alle trasformazioni del tempo.

Nei primi anni del XV secolo il Cardinale Enrico Minutolo volle ampliare la cappella di famiglia all’interno del duomo di Napoli per accogliere il proprio monumento funebre, una straordinaria struttura gotica che ancora oggi domina la parete di fondo del sacello. Durante i lavori, nel vano ipogeo creato dall’ingrandimento della cappella superiore, fu costruita una cappella dedicata alla Vergine Annunziata, accessibile non dal duomo, ma attraverso una stradina collegata al giardino del palazzo di famiglia, situato dietro la tribuna della Cattedrale.

Nel corso dei secoli, però, la vicinanza con il palazzo ha compromesso la sopravvivenza stessa della cappella e nel XIX secolo le fu affiancato persino un pollaio e venne sconsacrata. Forse nel secondo dopoguerra, l’unico ingresso fu murato e oggi risulta nascosto dal terrazzo di un B&B.

Una lunga ricerca dello storico dell’arte Dott. Mariano Saggiomo, culminata in una campagna fotografica finanziata dalla Bibliotheca Hertziana-Max-Planck-Institut für Kunstgeschichte di Roma e realizzata dallo Studio Fotografico Pedicini, ha permesso di documentare la cappella attraverso una piccola feritoia nella cripta della Cappella Capece Minutolo. I risultati di questa indagine sono stati pubblicati di recente nella rivista internazionale Römisches Jahrbuch der Bibliotheca Hertziana. La Cappella dell’Annunziata dei Minutolo riveste un grande valore storico e culturale, sorgendo in un contesto unico come quello della Cappella Minutolo nel duomo, un luogo immortalato addirittura dal Boccaccio nel Decamerone, con la novella di Andreuccio da Perugia che alla fine di tante peripezie viene a trovarsi all’interno della Cappella Capece Minutolo, dentro l’arca che contiene il corpo del Vescovo Filippo, riuscendo poi a fuggire con il prezioso anello del morto. Oggi, però, questo gioiello dell’architettura quattrocentesca rischia di scomparire definitivamente, celato e inaccessibile.

Il pomeriggio di studi presso la Fondazione Real Monte Manso di Scala, con grande successo di pubblico, per spiegare il senso e il valore della scoperta, moderato dal Prof. Giovanni Muto dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, è stato aperto dai saluti istituzionali:

– del Governatore Decano della Fondazione Real Monte Manso di Scala, Antonino Sersale dei Marchesi Sersale, Cavaliere di Giustizia, Responsabile alla Cultura ad interim della Delegazione di Napoli e Campania, che ha sottolineato «l’appartenenza al Monte dell’illustre Famiglia dei Capece Minutolo e come la nostra Fondazione su indirizzo del suo Comitato Scientifico (costituito dai Professori dell’Università degli Studi di Napoli Federico II Giovanni Muto e Encarnación Sánchez García, e dall’archivista paleografo Mario Quarantiello, Cavaliere di Merito) intenda promuovere incontri di approfondimento sulle Famiglie ascritte al Real Monte Manso di Scala;

– del rappresentante del Patronato della Cappella Capece Minutolo, Don Ernesto Capece Minutolo di Canosa, Principe di Canosa, Cavaliere di Giustizia, che ha ricordato la costituzione nel 1935 del regolamento del Patronato gentilizio tra le Famiglie Capece Minutolo nei rami di Canosa, San Valentino, Dal Sasso, Bugnano, Ruoti. «Successivamente la cappella è stata chiusa al pubblico per diversi anni, sottoposta ad una serie di lavori di restauro, curati dalla Soprintendenza che hanno interessato la preziosa pavimentazione, gli affreschi e le sculture interne; La conclusione dei lavori (1996-1997) è stata possibile grazie al significativo intervento di Ferdinando Capece Minutolo, del ramo di San Valentino, un notevole apporto è stato dato anche da Giovannibattista dal Sasso e poi non posso esimermi dal citare anche il forte interessamento che ha avuto mio padre Antonio Capece Minutolo di Canosa che mi ha trasmesso il profondo legame con la storia e le tradizioni legate alla cappella. Oggi il Compatronato è molto attivo nel promuovere iniziative volte a far conoscere la bellezza e l’unicità della Cappella ad un pubblico sempre più ampio, ponendo particolare cura e attenzione alla sua preservazione, com’è avvenuto con il recente lavoro di restauro eseguito con perizia e accuratezza dall’associazione Friends of Naples». Infine ha ringraziato Dott. Mariano Saggiomo per i suoi studi, che hanno portato all’importante scoperta;

– della Dott.ssa Tanja Michalsky, Direttrice della Bibliotheca Hertziana-Max-Planck-Institut für Kunstgeschichte, che ha sottolineato «come molti sapranno, da tanti anni, ormai, il dipartimento che dirigo presso la Bibliotheca Hertziana di Roma, Istituto Max Planck per la storia dell’arte, si occupa di Napoli. Nonostante le inevitabili trasformazioni dovute al cambiamento dei tempi, la città è ancora capace di riservare sorprese nei meandri della propria imprevedibilità. Lo confermano questa volta le brillanti ricerche di Mariano Saggiomo, che è nostro borsista dal luglio del 2023. Il suo spirito critico, la sua curiosità e la sua tenacia hanno portato a risultati che sono ben oltre quelli che è lecito aspettarsi da una comune ricerca. Per questi motivi sono stata felice di accordargli la mia piena fiducia e di facilitare il suo lavoro con tutti i mezzi a disposizione dell’Istituto che dirigo»;

– del Console Onorario della Repubblica Federale di Germania Dott. Stefano Ducceschi, che ha ringraziato la rappresentanza consolare, in particolare il Console Generale di Algeria Chaouki Chemmam, il Console Onorario dello Sri Lanka Avv. Carmine Capasso, Cavaliere di Merito, il Console Onorario della Norvegia Francesca Aloia, il Console Onorario della Malaysia Dott.ssa Anna Ceppaluni, il Console Onorario del Cile Ing. Arch. Maurizio di Stefano; e il Dott. Giuseppe Nardini, Governatore Rotary International Distretto Campania.

L’incontro di studi si è avvalso delle competenze:

– della Dott.ssa Elisabetta Scirocco della Bibliotheca Hertziana–Max-Planck-Institut für Kunstgeschichte, che ha illustrato alcuni progetti curati dalla Hertziana per la realizzazione di strumenti digitali utili allo studio della topografia urbana del Regno di Sicilia e della Città di Napoli;

– del Prof. Francesco Aceto dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, che ha ricostruito brevemente la genesi, la funzione originaria e le trasformazioni d’uso della cappella Minutolo intervenute nel corso del Trecento, culminanti nel nuovo assetto architettonico e figurativo conferito ad essa agli inizi del Quattrocento dal Cardinale Enrico Minutolo;

– e in conclusione del Dott. Mariano Saggiomo della Bibliotheca Hertziana-Max-Planck-Institut für Kunstgeschichte e del Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, che ha presentato per la prima volta al pubblico la ricerca che lo ha condotto alla riscoperta di una cappella quattrocentesca situata al di sotto della nota cappella Minutolo nel duomo di Napoli. L’intervento ha portato all’attenzione del pubblico la struttura quattrocentesca, che conserva ancora un altare e un affresco raffigurante l’Annunciazione della Vergine, con la speranza, quanto prima, di poterla recuperare anche materialmente.

Alla Conferenza ha partecipato, in rappresentanza della Delegazione di Napoli e Campania del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio, il Delegato Conte Don Gianluigi Gaetani dell’Aquila d’Aragona dei Duchi di Laurenzana, Cavaliere di Giustizia, Governatore del Real Monte Manso di Scala. Inoltre, oltre ai Cavalieri Costantiniani già menzionati, ha partecipato il Vice-Presidente della Commissione Araldica della Real Commissione per l’Italia, S.E. il Duca Don Landolfo Ambrogio Caracciolo di Melissano, Principe di Melissano e di Scanno, Cavaliere Gran Croce di Giustizia.

Hanno partecipato tra gli altri: i Governatori del Real Monte Manso di Scala Riccardo d’Andria dei Baroni di Montelungo e Don Giuseppe Carignani dei Duchi di Novoli; Nob. Umberto Taccone dei Marchesi di Sitizano, Cancelliere del Gran Priorato di Napoli e Sicilia del Sovrano Militare Ordine di Malta; Don Giuseppe dei Duchi de Vargas Machuca, Primo Governatore della Reale Arciconfraternita del Monte del Santissimo Sacramento dei Nobili Spagnoli; Alessandro Capece Minutolo del Sasso, Presidente del Compatronato Capece Minutolo; Massimiliano Capece Minutolo del Sasso, Presidente del Consiglio di Amministrazione de Il Mattino Spa; Dott.ssa Antonella Cucciniello, Direttrice Biblioteca e Complesso monumentale dei Girolamini; Susanne Kubersky, Managing Editor del Römisches Jahrbuch der Bibliotheca Hertziana; Margherita Helga Groeben, della Stazione Zoologica Anton Dohrn; Dott.ssa Maria Carmen Morese, Direttrice del Goethe-Institut di Napoli; i Professori dell’Università degli Studi di Napoli Federico II Leonardo Di Mauro e Stefano d’Ovidio; Stefano De Mieri, dell’Università degli Studi Suor Orsola Benicasa; Prof. Andrea Zezza dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli; Renato Ruotolo, Storico dell’Arte; Sabrina Jorio e Andrea Zappulli, dell’Archivio Storico Banco di Napoli; Arch. Sergio Attanasio, Presidente dell’Associazione Palazzi Napoletani; Lorella Starita, dell’Associazione Progetto Museo; Ida Mauro, dell’Università di Barcelona; Manuela Saez Gonzalez, Storica dell’Arte Monforte de Lemos; Mons. Vincenzo De Gregorio, Abate Prelato della Real Cappella del Tesoro di San Gennaro; Mons. Luigi Castiello, Cappellano della Delegazione del Sovrano Militare Ordine di Malta di Benevento, Segretario Generale del Comitato Disabilità Unite; Don Antonio Loffredo, Parroco del Rione Sanità, Fondatore della cooperativa sociale “La paranza”; Avv. Robert Von Sachsen Bellony; Barone Cav Dott. Patrizio Imperato di Montecorvino; Avv. Nicola Pesacane; Antonio Milone, Università degli Studi di Napoli Federico II.