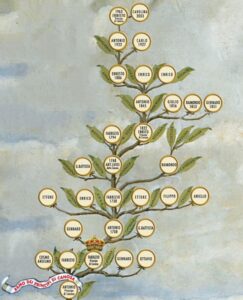

Albero genealogico dei Principi di Canosa e Capece Minutolo

Discendenza dei Principi di Canosa

Don Giovanni Bartolomeo Capece Minutolo, Patrizio Napoletano del Seggio di Capuana. Sposa Diana del Tufo, figlia di Giovanni Girolamo 2 Marchese di Lavello e forse di Antonia Carafa Baronessa d Orta.

Don Antonio ( + 11 -1647), Patrizio Napoletano. 19-5-1605 Cornelia, figlia di Giovanni Giacomo Capece Latro, Patrizio Napoletano, e di Costanza Seripando (+ 28-8-1621).

Don Fabrizio (+ 10-8-1681), Patrizio Napoletano. 25-9-1642 Donna Cecilia Capece dei Duchi di Rodi.

Don Antonio ( 3-4-1644 + ), Patrizio Napoletano. 11-5-1661 Anna, figlia di Francesco Dentice, Patrizio Napoletano, e di Antonia Carafa (1-7-1648 + 10-9-1662).

Don Fabrizio ( Mugnano 29-6-1684 + 17-5-1730), Patrizio Napoletano; acquista il feudo di Canosa sub asta dai creditori della famiglia Affaitati nel 1704, per la somma di 48.000 ducati; 1 Principe di Canosa con Privilegio del 3-7-1712. 8-1-1706 Donna Giovanna Cigala, figlia di Don Giovanni Battista 4 Principe di Tiriolo e di Donna Caterina Caracciolo dei Principi di Marsicovetere.

Don Antonio (Mugnano 3-5-1708 + 171 ) Patrizio Napoletano.

Don Antonio ( 13-2-1712 + 22-10-1785), 2 Principe di Canosa dal 1730 e Patrizio Napoletano. 29-8/24-9-1737 Donna Teresa Filangieri, figlia di Don Giovan Gaetano Principe di Arianello e di Donna Anna Maria de Ponte dei Duchi di Flumeri ( Lapio 6-1-1717 + Napoli 2-5-1773).

Don Fabrizio ( Mugnano 23-6-1738 + 26-12-1817), 3 Principe di Canosa dal 1785 e Patrizio Napoletano.

2-2-1766 Donna Rosalia di Sangro, figlia di Don Raimondo 7 Principe di Sansevero e di Donna Carlotta Gaetani dell’ Aquila d’Aragona dei Duchi di Laurenzana (* Napoli 7-7-1748 + 19-8-1808).

Don Antonio ( Napoli 6-3-1768 + Pesaro 4-3-1838), 4 Principe di Canosa dal 1817 e Patrizio Napoletano, Ministro della polizia napoletana nel 1816 e 1821; fu noto pensatore politico e autore importanti saggi sullo stato della società dell’amministrazione del Regno di Napoli (e delle Due Sicilie ) 20-2-1791 Donna Teresa Galluccio, figlia di Don Vincenzo Duca di Tora (+ 10-2-1821); 3-1821 Anna Orselli (+ 27-10-1836).

Don Fabrizio ( Napoli 11-8-1791 + Torre del Greco 8-2-1871), 5 Principe di Canosa dal 1838 e Patrizio Napoletano. Alla sua morte il titolo rimase vacante perché conteso tra i nipoti figli della sorella Rosalia e i figli del fratello Enrico.

Don Enrico ( 7.III.1822 † 21.IV.1863), 5 Principe di Canosa Patrizio Napoletano. Sp. il 19.II.1845 Maria Francesca Saveria Astarita († 1877.

Don Antonio ( 2.XII.1845 † 21.VII.1911), 6° Principe di Canosa dal 1871 e Patrizio Napoletano. 31.I.1870 Vincenza Cardillo

Don Ernesto ( Napoli 9.III.1886 † ivi 18.V.1936), 7° Principe di Canosa dal 1911 e Patrizio Napoletano (titoli riconosciuti con Decreto Ministeriale del 2.VII.1914 insieme al titolo di Nobile dei Principi di Canosa per m./f.). Carolina dei Marchesi Puoti ( Napoli 28.VII.1885 † ivi 14.VI.1967).

Don Antonio ( Napoli 24.IX.1922 † Castellammare di Stabia 22.VIII.1985), 8° Principe di Canosa e Patrizio Napoletano. Campagnola 23.IV.1957 Maria Rosa Pignagnoli (Campagnola Emilia 20.5.1935 † 7.2.2021 Reggio Emilia).

Don Ernesto ( Pompei 24.VIII.1963), 9° Principe di Canosa e Patrizio Napoletano. Napoli 29.VIII.1998 Cappella Minutolo dott.ssa Giuseppa Varriale (Napoli 7.1.1968).

Donna Carolina ( Roma 4.VIII.2003), Antonia, Ludovica Capece Minutolo di Canosa, 10ª Principessa di Canosa.

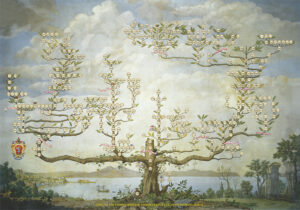

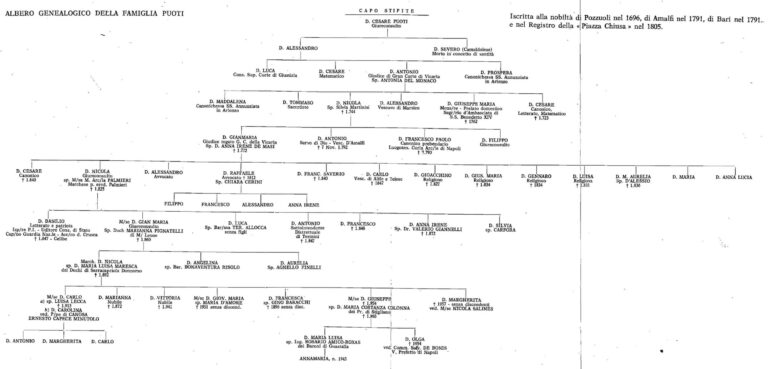

Albero genealogico e stemma dei Marchesi Puoti

Storia di Basilio Puoti e Famiglia Puoti

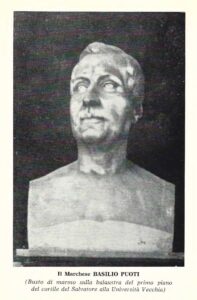

Basilio Puoti ( Napoli 27 luglio 1782 – 19 luglio 1847 ), di Giuseppe Brescia “Questo nome, già caro e popolare in Napoli, mi giunse nuovo. La mia vita era tra casa e biblioteca e non conoscevo che pochissimi amici dello zio, come un Corona, un Capobianco, un Boscero. ‘Chi è il marchese Puoti ?’ diss’io a Costabile. ‘Insegna l’italiano’, disse lui. ‘E credi tu ch’io debba ancora imparare l’italiano ?’ ‘Sicuro; quell’italiano lì l’è un’altra cosa; vieni’. Così Giovannino e io ci trovammo scolari del marchese Puoti. Lo zio ci lasciò fare”. E’ questo l’attacco del capitolo ottavo, “Il marchese Puoti”, della “Giovinezza”, smagliante testo autobiografico di Francesco De Sanctis ( cfr. la edizione a cura di Gennaro Savarese, Torino 1961, pp. 42-50 e passim ). Magistralmente, De Sanctis tesse il “meminisse juvabit” con la “umana tristezza della sua vita”, nel gioco complesso di latenza/risveglio di chi “aveva una vita da raccontare”. “A che giovano le memorie ? Di noi muore la miglior parte, e non ci è memoria che possa risuscitarla” ( “La giovinezza”, cit,, Capitolo XXI, p. 142: v. – sui piani della memoria autobiografica in generale – la mia lettura di Eugenio Montale, “Occorrono troppe vite per farne una” e “Deduzioni ed esempi” ). De Sanctis lascia un ritratto a tutto tondo della lezione estetica e civile del marchese Puoti, “l’ultimo dei puristi”associato a Ferdinando Ranalli, condiscepolo di Nereto in provincia di Teramo ( 1813- 1894: cfr. la“Nuova Antologia” del novembre 1868, poi in seconda edizione dei “Saggi critici”, dal Morano, Napoli, 1869, 1874 e 1881, pp. 509-537 ). Il purismo, registra De Sanctis, fu “il primo segno di vita che dava di sé la nuova generazione volgendo le spalle al seminario”: “vi si parlava del Primato d’Italia”. E il critico irpinate fa sua tale lezione, sino al punto da acquisirne il “metodo”, e sostanzialmente riproporlo nel celebre “Discorso di Trani” del 29 gennaio 1883 (Mario Mandalari, “A Francesco De Sanctis nel 3° anniversario della sua morte”, Caserta 1886; Benedetto Croce, “Scritti varii inediti o rari” di Francesco De Sanctis, Napoli 1898, vol. II; Guido Malcangi, “Francesco De Sanctis deputato di Trani”, Quaderni tranesi, Edizioni del Centro Librario, Bari-S. Spirito 1972; “I partiti e l’educazione politica della nuova Italia”, ed. Cortese, Torino 1970, pp. 512- 517 ). L’elegante marchese Puoti ammirava i “Fioretti di San Francesco”, le “Vite dei Santi padri” e i “Fatti di Enea”. Non accettava l’ “Ossian” di Melchiorre Cesarotti né l’ “Ortis” di Ugo Foscolo; semmai pregiava Giuseppe Parini e Gaspare Gozzi, sino a consentire la lettura dei “Promessi Sposi” ( “La giovinezza”, cit., p. 204 ). Sua era la “Arte dello scrivere”, meglio “Arte di scrivere in prosa per esempii e per teoriche, ovvero Istituzioni di eloquenza”( Napoli 1843, voll. 4 ). Riconosceva, onestamente, tuttavia, che la sua “scuola” talvolta “esagerava” ( “La giovinezza”, pp. 240-241 ); né voleva esser detto “maestro”( op. cit., pp. 44-45 ), rivendicando per la scuola, a titolo di benemerenza, una “rivoluzione morale”( pp. 231-233 ). Nella didattica, collaborava apertamente con gli allievi, e assicurava “libertà nella discussione”, favorendo la originalità della “iniziativa” personale ( p. 242 ). La sua insegna era la “bandiera della libertà, della scienza e del progresso” ( pp. 224-225 ). Pur non riconoscendosi “né uomo politico né cospiratore”( p. 228), vedeva nell’opera sua la promessa di un “riscatto culturale e civile in Napoli” ( pp. 244-245 ). Benedetto Croce, in anni bui, nel saggio “Il carattere politico della scuola di lingua del Puoti”, trovava conferma indiretta per quella eredità desanctisiana e liberale in un opuscolo del borbonico, anzi “borbonicissimo” e “antiunitario matematico napoletano Vincenzo Flaùti” ( cfr. “La Critica”, XXXVII (1939) = “Pagine sparse”, Volume III. “Postille – Osservazioni su libri nuovi”, Ricciardi, Napoli 1943, Sezione decima ). Fausto Nicolini ( “L’editio ne varietur delle opere di Benedetto Croce”, Edizioni del Banco di Napoli, Napoli 1960, p. 325 ) ricorda la opportunità di raccogliere nelle disegnate “Quarte pagine sparse” del filosofo la nota introduttiva agli “Scritti di Francesco De Sanctis e la loro varia fortuna”, nota in cui si cita “Una dedicatoria” di Giovanni e Francesco De Sanctis “all’egregio loro maestro chiarissimo signor marchese Basilio Puoti”. Mentre nella “Storia del regno di Napoli” ( del 1923 ) lo stesso Croce esalta il pensiero napoletano “che ebbe un maestro famoso, Basilio Puoti, sull’esempio del Cesari, del Giordani, e l’intermedio di Antonio Papadopoli e del marchese di Montrone…” ( edizione Adelphi, Milano 1992, IV, p. 315 ). Il primo allievo Ferdinando Ranalli, divenuto docente delle “Lezioni di storia” alla Università di Pisa nel 1863-1864 ( Le Monnier, Firenze 1867-1868, voll. I-II), poneva a frutto la lezione di Puoti, giudicando – per Croce giustamente – come puri e semplici rimedi di opportunità le tante professioni di fede cattolica che s’incontrano negli scritti di Giambattista Vico ( cfr. Croce-Nicolini, “Bibliografia vichiana”, Ricciardi, Napoli 1948, II, p. 967 ). Così, il purista liberale lasciò l’impronta nel pensiero critico e nella attitudine civile di Francesco De Sanctis, pel quale la autonomia dell’arte e del “vivente”, il culto della “forma”( in senso di piena realizzazione estetica ), il “calarsi” dell’ideale nel reale ( “Fatemi cose vive, e battezzatele come volete!”, esclama De Sanctis nella Prefazione al “Saggio critico sul Petrarca”, a proposito della controversia tra idealismo e realismo); in una parola, l’onestà intellettuale e morale, posta a fondamento della ricerca letteraria e stilistica, costituiscono la vera e propria ( adottando noi un paradigma caro a Rosario Assunto ) “fondazione estetica della Libertà”. E De Sanctis ricongiunge inizio a fine della carriera mentale, quando – nel Discorso di Trani del 1883 _ filtra la lezione del maestro in termini di “purezza” intellettuale, ridicendo in maniera universale il senso della missione civile, come immanente al lavoro didattico, sempre serbando il senso delle distinzioni. “Signori, io sono ancora sotto l’impressione dell’accoglienza magnifica per cordialità di espansione, per quella pulitezza di costume e ordine nel brio, per quel fare di grande città, che mi faceva leggere sulle vostre fronti: ‘noi non siamo secondi a nessuno’. (..) La politica non è stata mai per me una vocazione; io ero nato per vivere in mezzo a’ miei giovani, e ad essi predicare ciò che mi pareva il bello e il buono; e mi sentivo tanto felice in mezzo a quelli. Io non parlai loro mai di libertà, non parlai mai d’Italia; parlavo della dignità personale, e dicevo: – Guardate in tutto la dignità della vostra persona: quello che voi dite è parte di voi, è la vostra personalità, e mentire alla vostra parola è un mutilare la vostra persona! – Mantenete intatta e degna la vostra persona. E in questa parola c’era tutto: c’era la patria, c’era la libertà, c’era l’Italia, c’era la virtù”. E’ il “metodo” del marchese Puoti, entrato in succo e sangue del De Sanctis “politico” o “civile”; contravveleno “ante litteram” all’ideologismo e allo strutturalismo dell’impegno dichiarato o della militanza puntigliosamente osservata. E’ il metodo che rivendica e tutela la libertà, “in servizio della poesia”, come molti decenni più tardi dirà il fine e sobrio Attilio Momigliano, rimosso dalla cattedra all’epoca delle leggi razziali, commentando Dante e Tasso, Ariosto e Manzoni, senza “viltate” né “proclami”. L’ “aureo trecento” del Puoti è l’ “aurea sapienza dei secoli”, sapienza conquistata “per lo senno alla mente”, come il marchese soleva definire la “infinita quantità di modi e frasi” che invitava a ritenere, ai fini di una educazione al valore e alla dignità della persona, consapevole della tradizione e non inerme di fronte all’avvenire.

Bibliografia

- Basilio Puoti, “Regole elementari della lingua italiana”, Napoli 1833;

- “Della maniera di studiare la lingua e l’eloquenza italiana”, Napoli 1837;

- “Arte di scrivere in prosa per esempi e per teoriche, ovvero Istituzioni di eloquenza”, Napoli 1843, voll. 4;

- Pasquale Villari, Introduzione a”Memorie e scritti” di Luigi La Vista, Firenze 1863;

- Francesco De Sanctis, “La giovinezza”, ed. Cortese, Torino 1961, a cura e con introduzione di Gennaro Savarese;

- “L’ultimo dei puristi” ( 1869) in “Saggi critici”, Morano, Napoli, 2^ ed. 1869, 1874 e 1881;

- “Purismo illuminismo storicismo”. Lezioni scritti e discorsi giovanili, Torino 1962, 2 voll.;

- Carmelo Sgroi, “Motivi artistici nella ‘Giovinezza’ di Francesco De Sanctis”, negli “Studi e ricordi desanctisiani, Avellino 1935, pp. 337 sgg.;

- Benedetto Croce, “Ricerche e documenti desanctisiani”, in “Atti dell’Accademia Pontaniana”, Napoli 1914-1917, VIII, pp. 14-18 e passim;

- “Le lezioni del De Sanctis nella sua prima scuola e la sua filosofia”, in “Una famiglia di patrioti ed altri saggi storici e critici”, Bari 1949, 3^ ed., pp. 292 sgg.;

- “Teoria e storia della letteratura”, 2 voll., Napoli 1927; “Storia del Regno di Napoli” (1923), ed. Adelphi, Milano 1992;

- “Il carattere della scuola di lingua del Puoti” (1939) , in “Pagine sparse”, Volume III, “Postille – Osservazioni su libri nuovi”, Ricciardi, Napoli 1943, Sezione decima; B. Croce – Fausto Nicolini, “Bibliografia vichiana”, Ricciardi, Napoli 1948, vol. II, p. 967;

- Giuseppe Brescia, “Croce inedito. 1881-1952”, SEN, Napoli 1984..

Busto del Marchese Basilio Puoti

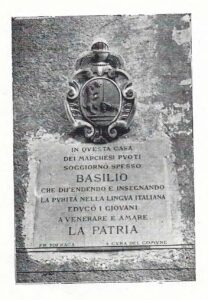

Targa e stemma in ricordo

del Marchese Basilio Puoti

Litografia del Marchese Puoti